葬儀に参列する際のマナーについて

はじめに

葬儀は故人を送り出す大切な儀式です。参列者としては、遺族の悲しみを思いやり、厳粛な場にふさわしいマナーを守ることが求められます。この記事では、葬儀に参列する際の服装、持ち物、挨拶の仕方、具体的な行動について詳しく解説します。

1. 服装のマナー

葬儀に参列する際の服装は、遺族や他の参列者に対する敬意を示すために非常に重要です。

1.1 男性の服装

- スーツ: 黒のスーツが基本です。派手なデザインや柄は避け、シンプルでフォーマルなものを選びましょう。

- ネクタイ: 黒のネクタイを着用します。光沢のある素材は避け、マットな質感のものが適しています。

- シャツ: 白のシャツが無難です。カジュアルなデザインや色柄入りのものは避けましょう。

- 靴と靴下: 黒の革靴を履き、靴下も黒を選びます。靴はきれいに磨いておきましょう。

1.2 女性の服装

- ワンピースやスーツ: 黒のワンピースやスーツが一般的です。膝丈以上のものを選び、肌の露出を控えめにします。

- インナー: 白や黒のインナーを着用します。派手なデザインや色は避け、シンプルなものを選びましょう。

- ストッキング: 黒のストッキングを履きます。肌色や柄入りのものは避けましょう。

- 靴: 黒のパンプスを履きます。ヒールの高さは控えめにし、安定感のあるものを選びましょう。

1.3 アクセサリーと小物

- アクセサリー: アクセサリーはシンプルで控えめにします。パールのネックレスやイヤリングが一般的です。

- バッグ: 黒のバッグを持ちます。小さめでシンプルなデザインのものが適しています。

- その他: 結婚指輪以外の派手なアクセサリーや時計は避けましょう。香水の使用も控えめにします。

2. 持ち物のマナー

葬儀に参列する際には、適切な持ち物を用意しておくことが重要です。

2.1 香典

- 香典袋: 白黒の水引がついた香典袋を使用します。表書きには「御霊前」「御香典」「御仏前」などを記入します。

- 金額: 故人との関係や地域の慣習により異なりますが、一般的には3,000円から1万円程度が多いです。金額は偶数を避け、1,000円単位で包みます。

2.2 数珠

- 数珠: 仏式の葬儀では数珠を持参します。数珠は左手に掛け、合掌の際に使用します。

2.3 ハンカチとティッシュ

- ハンカチ: 黒や白のシンプルなハンカチを持参します。涙を拭う際に使用します。

- ティッシュ: 適切な場所で涙を拭うためにティッシュも用意しておきます。

3. 挨拶のマナー

葬儀に参列する際の挨拶には、遺族への配慮が求められます。以下は一般的な挨拶の例です。

3.1 弔辞の挨拶

- 例1:このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。

- 例2:ご家族の皆様に、心よりお悔やみを申し上げます。どうかお体を大切に、お過ごしください。

3.2 焼香の挨拶

焼香の際には、故人への思いを込めて丁寧に行います。

- 焼香の手順:

- 合掌: 焼香台の前に立ち、軽く一礼して合掌します。

- 焼香: 右手で少量の香を取り、左手に受けてから香を焚きます。回数は地域や宗派により異なりますが、一般的には1回か3回です。

- 再度合掌: 焼香が終わったら再度合掌し、一礼して退きます。

葬儀に参列する際のマナーについて

はじめに

葬儀は故人を送り出す大切な儀式です。参列者としては、遺族の悲しみを思いやり、厳粛な場にふさわしいマナーを守ることが求められます。この記事では、葬儀に参列する際の服装、持ち物、挨拶の仕方、具体的な行動について詳しく解説します。

1. 服装のマナー

葬儀に参列する際の服装は、遺族や他の参列者に対する敬意を示すために非常に重要です。

1.1 男性の服装

- スーツ: 黒のスーツが基本です。派手なデザインや柄は避け、シンプルでフォーマルなものを選びましょう。

- ネクタイ: 黒のネクタイを着用します。光沢のある素材は避け、マットな質感のものが適しています。

- シャツ: 白のシャツが無難です。カジュアルなデザインや色柄入りのものは避けましょう。

- 靴と靴下: 黒の革靴を履き、靴下も黒を選びます。靴はきれいに磨いておきましょう。

1.2 女性の服装

- ワンピースやスーツ: 黒のワンピースやスーツが一般的です。膝丈以上のものを選び、肌の露出を控えめにします。

- インナー: 白や黒のインナーを着用します。派手なデザインや色は避け、シンプルなものを選びましょう。

- ストッキング: 黒のストッキングを履きます。肌色や柄入りのものは避けましょう。

- 靴: 黒のパンプスを履きます。ヒールの高さは控えめにし、安定感のあるものを選びましょう。

1.3 アクセサリーと小物

- アクセサリー: アクセサリーはシンプルで控えめにします。パールのネックレスやイヤリングが一般的です。

- バッグ: 黒のバッグを持ちます。小さめでシンプルなデザインのものが適しています。

- その他: 結婚指輪以外の派手なアクセサリーや時計は避けましょう。香水の使用も控えめにします。

2. 持ち物のマナー

葬儀に参列する際には、適切な持ち物を用意しておくことが重要です。

2.1 香典

- 香典袋: 白黒の水引がついた香典袋を使用します。表書きには「御霊前」「御香典」「御仏前」などを記入します。

- 金額: 故人との関係や地域の慣習により異なりますが、一般的には3,000円から1万円程度が多いです。金額は偶数を避け、1,000円単位で包みます。

2.2 数珠

- 数珠: 仏式の葬儀では数珠を持参します。数珠は左手に掛け、合掌の際に使用します。

2.3 ハンカチとティッシュ

- ハンカチ: 黒や白のシンプルなハンカチを持参します。涙を拭う際に使用します。

- ティッシュ: 適切な場所で涙を拭うためにティッシュも用意しておきます。

3. 挨拶のマナー

葬儀に参列する際の挨拶には、遺族への配慮が求められます。以下は一般的な挨拶の例です。

3.1 弔辞の挨拶

- 例1:

このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。

- 例2:

ご家族の皆様に、心よりお悔やみを申し上げます。どうかお体を大切に、お過ごしください。

3.2 焼香の挨拶

焼香の際には、故人への思いを込めて丁寧に行います。

- 焼香の手順:

- 合掌: 焼香台の前に立ち、軽く一礼して合掌します。

- 焼香: 右手で少量の香を取り、左手に受けてから香を焚きます。回数は地域や宗派により異なりますが、一般的には1回か3回です。

- 再度合掌: 焼香が終わったら再度合掌し、一礼して退きます。

4. その他のマナー

4.1 遅刻や早退

葬儀の開始時間には余裕を持って到着するようにしましょう。やむを得ず遅刻や早退する場合は、事前に遺族や葬儀スタッフに連絡して許可を得ることが大切です。

4.2 携帯電話の扱い

葬儀の最中は携帯電話をマナーモードにするか、電源を切っておきましょう。着信音や通知音が響かないように配慮します。

4.3 子ども連れ

小さなお子さんを連れての参列は慎重に考えましょう。葬儀は静粛な場であるため、子どもが騒いだり泣いたりする可能性がある場合は、別室で待機させるか、信頼できる人に預けることを検討します。

5. 弔問のマナー

葬儀前後の弔問時にも、遺族への配慮が求められます。

5.1 弔問のタイミング

- 通夜: 通夜は一般的に葬儀前日の夜に行われ、参列者が集まる時間帯です。通夜の時間に弔問することが一般的です。

- 葬儀後: 葬儀後の弔問は、遺族が落ち着いた頃に行うことが望ましいです。事前に連絡を取り、訪問のタイミングを確認しましょう。

5.2 弔問時の言葉

弔問時には、遺族の心情に配慮した言葉を選びましょう。

例1:このたびはご愁傷様でございます。どうかお体を大切に、お過ごしください。

例2:突然のことで、お辛いお気持ちをお察しいたします。何かお手伝いできることがあれば、どうぞお申し付けください。

6. 地域や宗教による違い

葬儀のマナーは地域や宗教によって異なる場合があります。地域の慣習や故人の宗教に配慮した行動が求められます。

6.1 地域の慣習

- 地域差: 地域によっては、特有の葬儀の習慣やマナーがあります。事前に地域の慣習を調べておくことが重要です。

- 例: 某地域では、葬儀の際にお茶やお菓子を振る舞うことが一般的とされています。その場合は、遺族や葬儀スタッフの指示に従いましょう。

6.2 宗教の違い

- 仏教: 焼香や数珠の使用が一般的です。仏式のマナーに従い、静かに参列します。

- キリスト教: キリスト教の葬儀では、祈りや聖歌の時間があります。参列者は静かに祈りを捧げます。

- 神道: 神道の葬儀では、玉串奉奠(たまぐしほうてん)という儀式が行われます。正しい作法を学んでおくことが重要です。

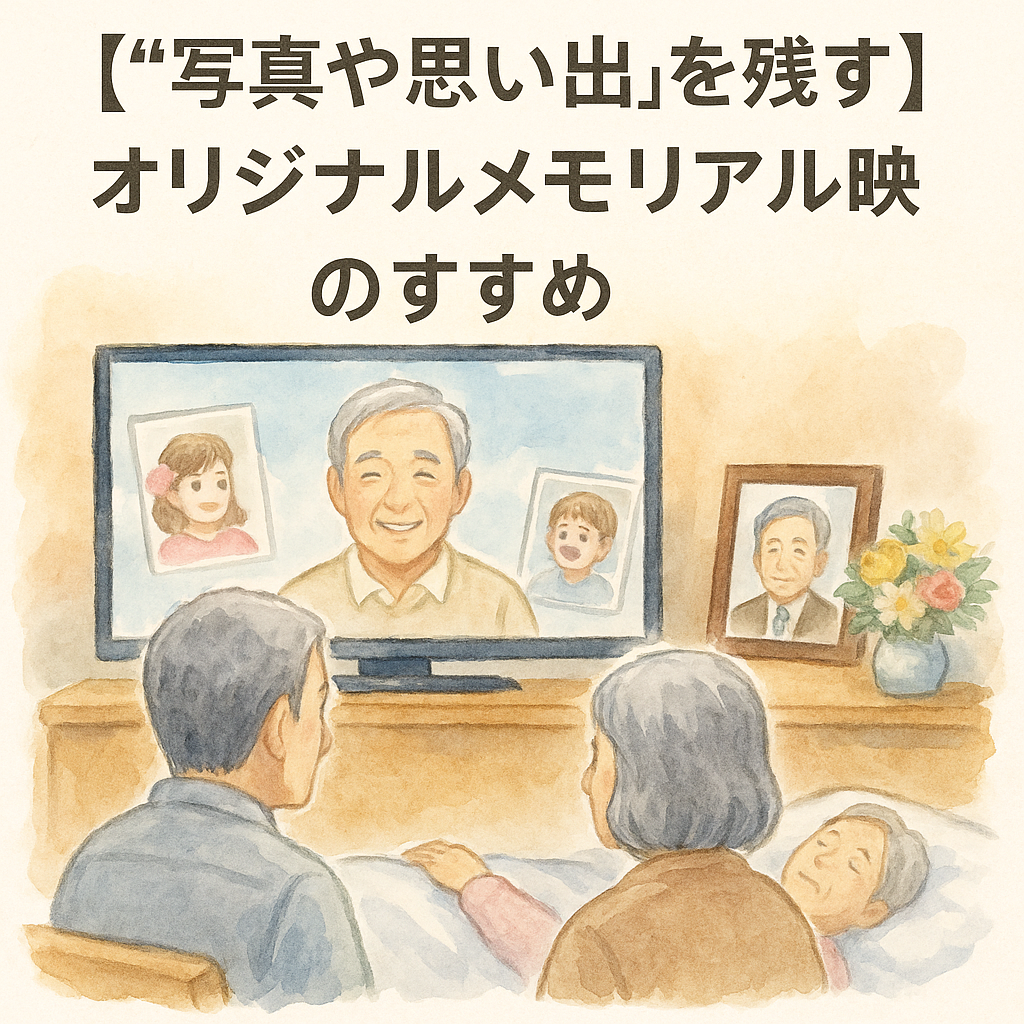

最後に

葬儀に参列する際のマナーは、遺族への思いやりと敬意を示すために非常に重要です。適切な服装、持ち物、言葉遣い、行動を心がけ、厳粛な場にふさわしい態度で参列しましょう。遺族の悲しみを少しでも和らげるために、心を込めて対応することが大切です。

葬儀は一度きりの大切な儀式です。その場にふさわしいマナーを身につけ、故人への感謝の気持ちを伝えるとともに、遺族への支援と励ましを示しましょう。葬儀に参列することで、故人の思い出を胸に刻み、新たな一歩を踏み出すための大切な時間を過ごしましょう。

これらのマナーを守ることで、葬儀が故人と遺族にとって意味のある、心温まるものになることを願っています。